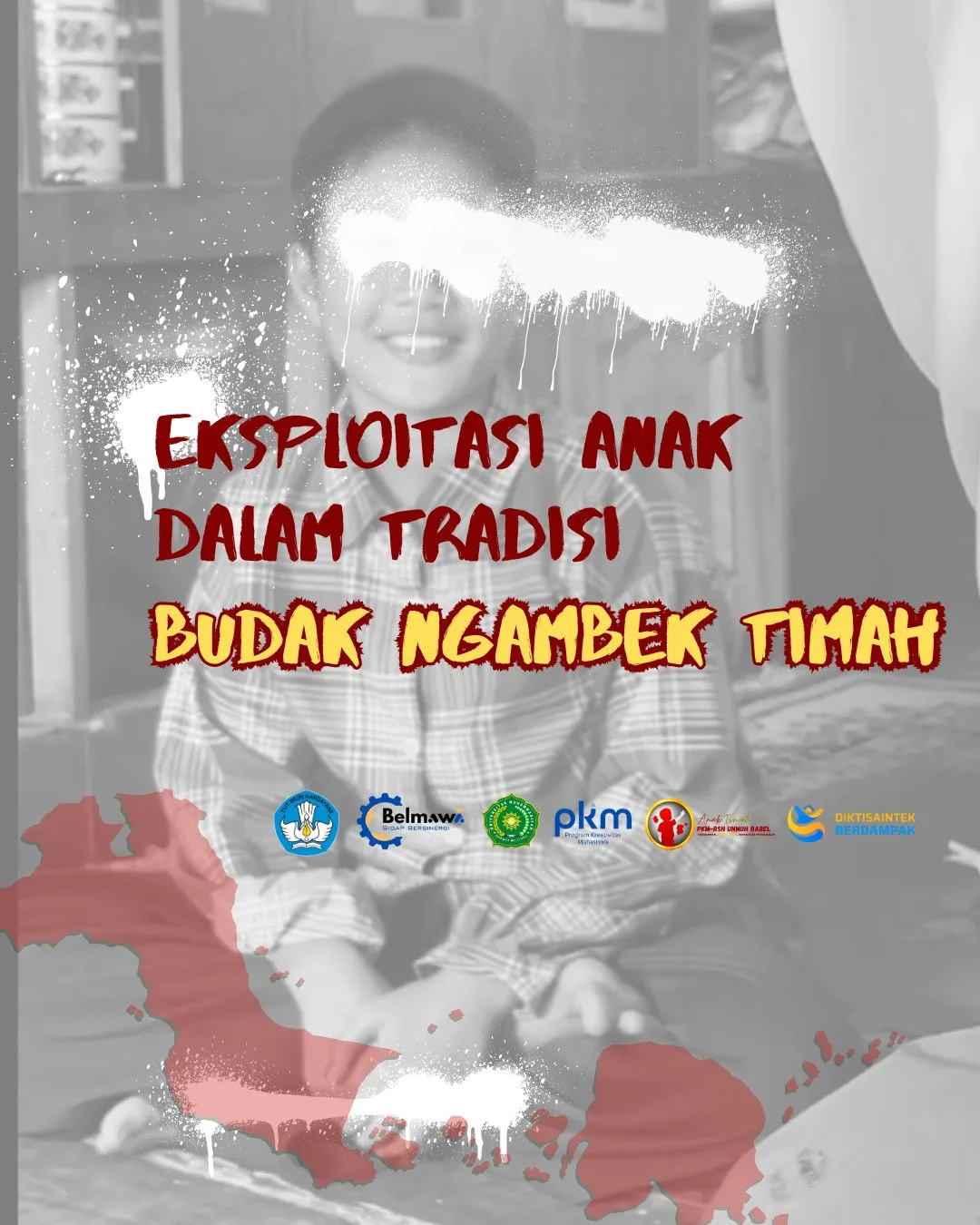

Tim Anak Timah Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM- RSH) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyoroti fenomena eksploitasi anak dalam tradisi budak ngambek timah yang masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, timah memang telah lama menjadi sumber kehidupan, namun di balikgemerlap kilau tambang tersimpan kisah pahit yang jarang terungkap: masa kecil anak-anak yang terkubur bersama lumpur tambang. Anak- anak yang seharusnya berlari bebas di halaman atau duduk nyaman di bangku sekolah justru harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga.

Mereka turun ke lokasi tambang, menahan panas terik, dan menghadapi risiko yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mereka. Bagi sebagian orang dewasa, keadaan ini mungkin tampak lumrah, tetapi bagi kami hal tersebut adalah bentuk eksploitasi terselubung yang merampas hak paling mendasar seorang anak: hak untuk belajar, bermain, dan bermimpi.

Tradisi budak ngambek timah bukan hanya soal anak yang kehilangan masa kecilnya, tetapi juga penyebab mengapa literasi sosial mereka menjadi krisis.

Skor literasi membaca siswa Indonesia dalam Program for Universal Understudy Evaluation (PISA) masih tergolong rendah. Dalam hasil PISA 2022 yang dirilis oleh OECD, Indonesia menempati peringkat ke-65 dari 81 negara dengan skor literasi membaca sebesar 359, masih di bawah rata-rata OECD yaitu 476.

Tradisi ini menjadi salah satu faktor penyebab krisisnya literasi sosial siswa. Pertama, tradisi ini menghambat proses belajar karena waktu sekolah dan ruang bermain anak tergantikan oleh kerja tambang, sehingga kesempatan mereka untuk mengembangkan literasi dan pengalaman sosial menjadi sangat terbatas.Kedua, tradisiini menormalisasi praktik eksploitasi, dimana anak terbiasa melihat kerja paksa sebagai sesuatu yang “biasa”, sehingga melemahkan daya kritis

terhadap ketidakadilan sosial.

Ketiga, kondisi tersebut juga memutus perkembangan empati dan kesadaran sosial, sebab lingkungan tambang tidak mendukung adanya ruang untuk berdiskusi, berkolaborasi, maupun belajar tentang hak-hak dasar, sehingga anak- anak tumbuh pasif dan kurang peduli pada isu keadilan. Anak-anak yang terlibat dalam tambang tidak punya cukup waktu dan ruang untuk mengembangkan keterampilan membaca realitas sosial, berdiskusi, dan belajar memahami hak-hak dasar mereka.

Mereka lebih akrab dengan cangkul, lumpur, dan risiko kecelakaan dibanding dengan buku, ruang kelas, dan proses pembelajaran. Akibatnya, literasi sosial siswa Bangka Belitung menjadi timpang: mereka melihat ketidakadilan sebagai kewajaran, eksploitasi sebagai tradisi, dan kerja keras di usia dini sebagai bagian hidup yang harus diterima.

Padahal, literasi sosial sejatinya mengajarkan anak untuk peka, mempertanyakan, dan menolak praktik yang merampas haknya.

Di sinilah urgensinya penguatan literasi sosial sejak dini. Jika tradisi budak ngambek timah dibiarkan, maka generasi penerus akan terbentuk dengan cara pandang yang pasif terhadap ketidakadilan.

Namun, jika pendidikan berani menghadirkan metode seperti Problem Based Learning (PBL), anak-anak dapat diajak membaca masalah nyata di sekitarnya, mengkritisi, dan mencari solusi sederhana. Dengan begitu, mereka tidak hanya belajar tentang pelajaran sekolah, tetapi juga tentang keberanian bersuara, kemampuan berkolaborasi, dan kesadaran bahwa masa kecil mereka tidak boleh ditukar dengan kilau timah.

Tradisi bisa diwariskan, tetapi tidak semua tradisi harus diteruskan. Tradisi budak ngambek timah harus dihentikan, karena ia tidak hanya menguras tubuh anak, tetapi juga mematikan literasi sosial mereka.

Bangka Belitung butuh generasi yang cerdas, kritis, dan berani, bukan generasi yang sejak kecil sudah menyerah pada keadaan. (*)

Leave a Reply